张旭东 纽约大学东亚系

内容提要 《谈所谓“大内档案”》虽属“叙旧”之作,却位处鲁迅“广州—上海”转场期的关键节点,是鲁迅杂文“自觉”向晚期“诗史”风格过渡的范例文本。文章重构了“大内档案”的历史背景,深入分析了鲁迅杂文中的叙事结构、讽刺手法、修辞策略与语体自觉,揭示其如何以“废纸”的寓言叙述,完成对“公共性”虚妄和新旧文化精英共谋的深刻批判。《谈所谓“大内档案”》通过对历史叙述与现实批评的融合,确立了鲁迅“上海时期”杂文叙事学的基本构型与风格特征,并在文体、修辞与思想层面展示出一种高度成熟的文化自省与文学表达能力。

关键词 杂文的自由;大内档案;杂文叙事学;摹仿

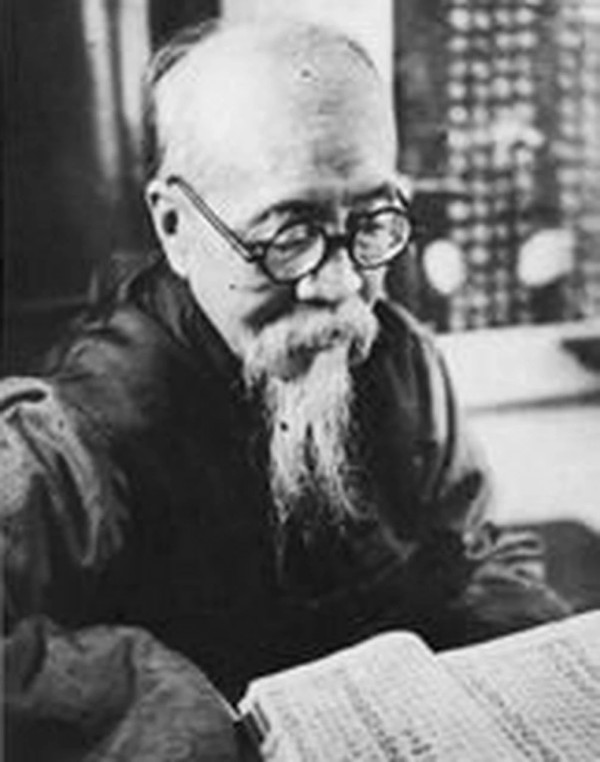

1927年,上海外滩

鲁迅携许广平于1927年10月3日到达上海,就此拉开人生与写作生涯最后一站的序幕。在由广州赴上海的行旅中,鲁迅借由对香港的观察,探测出了一种城市政治文化的地形学:

香港虽只一岛,却活画着中国许多地方现在和将来的小照:中央几位洋主子,手下是若干颂德的“高等华人”和一伙作伥的奴气同胞。此外即全是默默吃苦的“土人”,能耐的死在洋场上,耐不住的逃入深山中,苗瑶是我们的前辈。[1]

这个寓言形象和殖民地半殖民地都市“认知测绘”的母题[2],将在鲁迅“上海十年”期间的写作中不断变奏,反复出现,正如1932年鲁迅在《三闲集·序言》中说的,“现在是这样的香港几乎要遍中国了”。[3]中央(“洋主子”)—内层(“手下”“高等华人”)—边缘(“此外”)—化外(“深山”“苗瑶”)的同心圆结构,既是城市地理空间的“正态分布”,也是某种历史时间结构的隐喻。对于鲁迅的个人经验和文学视野来说,未来—当下—过去—古久并不是或不完全是一个线性结构。

鲁迅相信进化论,相信人类的“血战前行”和作为历史远景的希望的乌托邦意义上的未来指向,但这种生命在具体历史条件下的挣扎和斗争,在他眼中并不循着任何给定的组织路线图或形而上学的理论规划从进步走向进步,从胜利走向胜利,而是在一个类似同心圆的时空结构中同时和新旧敌人、人间和鬼域、当下和远古乃至华夏与异族对峙和鏖战。那种“正如煤的形成”一般“当时用大量的木材,结果却只是一小块”[4]的人类进步,在鲁迅的眼里和笔下,正因为其历史地质学的构造和本质,都不能改变此时此刻生存状况和生存斗争本身的长时段、整体性、复杂性和矛盾多元决定的基本态势。这种经验方式和意识结构,对于整个鲁迅“上海时期”的感知方式和写作风格,都具有深刻的但往往是潜伏的制约作用和决定作用;这种总体上的制约和决定也在他同唯物史观、“无产阶级革命文学”和“左联”的关系上表现出来,并在相当程度上厘定了分析和阐释这些关系和问题的限度与可能性空间。

鲁迅在离开广州前,事实上已经告别了“大革命”,更同未来的南京政府总体上处于对立状态。这既是个人体验意义上的恐怖、厌恶和不满的直接结果,也是历史认识和道德情感层面的否定和超越。作为理想的民国精神虽然终生也不曾泯灭,但此时它已经只有在历史地平线的彼岸,作为某种乌托邦远景,寄托在一个未知的新的历史运动和集体性主体上面了。这既是他在“上海时期”发生唯物史观和“左翼”转向的深层原因,也作为某种底色,决定了作者在世界观、价值观和人生观等方面保留和保持了自身属性的杂多性、差异性和主体性。鲁迅正是从这种个人同历史关系的复杂性中获得了一种确信和定力,让他能够在自我革新、自我怀疑、自我否定的过程中,始终坚持、恪守和捍卫其自我的特殊历史定位(如自道是“从旧垒中来”[5])、阶级认同(如将自己定义为“小资产阶级”[6])和审美判断(如坚持文艺要有“趣味”[7])。这种精神内面的构造以其总体性同晚清民初社会政治文化的总体性互为对照,又以其多重的层次及其交叠,将鲁迅本质上是政治性的社会历史经验转化为“作者式的”体验和具有丰富的风格和形式意味的写作技巧。在上述两个方面,鲁迅“上海时期”或“三十年代”的写作都相对于同时代新文学生产的其他模式有着压倒性、超越性的审美优势与真理含量,尽管鲁迅文学“仅仅”是以杂文(短评、杂感)这样的零碎片段的方式存在;尽管作者本人就其历史中的身位、个人经验、记忆、道德—情感结构乃至语言方式上看,几乎的确可以说是“落后”的。

一、重叠与皱褶

《而已集》和《三闲集》封面

从广州时期到上海时期的时空转移和传记意义上的阶段论更迭,在《而已集》和《三闲集》各自内部和两本文集之间都有一个重叠、皱褶和含混性。《而已集》作为1927年杂文选,一部分作品创作于抵达上海之后,表现出一些新的风格特点和写作法迹象,预示了 “过渡期”(1924-1927)后的另一个创作阶段和风格范式。但在《三闲集·序言》(1932年4月)里,鲁迅直言1928-1929年的文字“少得很”,虽然除了几篇讲演稿外本没有记录外,“别的也仿佛并无散失”[8],随后引出这段刻意的交代:

我记得起来了,这两年正是我极少写稿,没处投稿的时期。我是在二七年被血吓得目瞪口呆,离开广东的,那些吞吞吐吐,没有胆子直说的话,都载在《而已集》里。[9]

在这个意义上,是《而已集》而非《三闲集》记录了作为鲁迅杂文风格史内部差异、断裂和多样化生产模式的“上海时期”的隐现。《三闲集》则是第一本完全内在于“上海时期”的杂文集,但它明确以1927年最后几个月所写的八篇作品(它们本身如鲁迅自己所言,构成一个“《而已集》的补遗”[10])开头,而非以1928划界。由此可见,鲁迅自己在合集过程中,对这个断裂、交叠和“错置”是有意识的。在此我们也看到,严格的编年史方法,同写作风格发展的逻辑展开并不矛盾,而恰恰是相得益彰。

广州—上海或“过渡期—上海十年”之间的重叠和皱褶,特别反映在作于1927年9月的两篇“夜记”(《怎么写》和《在钟楼上》)和作于12月下旬的《谈所谓“大内档案”》。前两篇没有注明具体写作日期,但它们都收入1932年9月编定的《三闲集》,可视为鲁迅在编集意义上表明它们的上海归属。[11]与此同时,创作于1927年12月24日(即抵达上海近四个月后)的《谈所谓“大内档案”》,却收入《而已集》。这似乎也是在提醒读者,在人生状态、作者意识、风格分期与阶段论意义上的“上海时期”,具体而言孕育和萌发于《而已集》和《三闲集》的结合部,在更大意义上,则是鲁迅“过渡期”的发展和更高层面上的风格实现;两者间的断裂和变化固然明显,但深层的连续性、一致性亦不应低估。这种哲学意义上的“差异性与重复”,对于分析和理解鲁迅写作的“最高阶段”和终极状态有着重要的批评意义和方法论意义。

鲁迅的“广州时期”和杂文诗学的“‘而已’而已”状态,本已随《魏晋风度及文章与药及酒之关系》达到高潮并随即落幕。如果把作于海上航行中的《再谈香港》作为一个象征性的跨越点,那么此后的创作,不但在物理时空意义上,而且在风格发展和写作阶段意义上,已在“上海时期”或杂文风格演化与展开的“上海状态”里面。《谈所谓“大内档案”》虽然谈的是一桩北京旧事和一个“故纸堆”的没落史,却可以被读作鲁迅“上海时期”杂文风格发展的预演;无论就文字和修辞技巧而言,还是就其历史讽喻、道德—政治寓言的纵深而言,高度作者式(writerly)的创作,连同极为自觉的“记事”和“叙述”手法,已显示出在鲁迅写作最后一个高峰期呈现出来的“立此存照”方法和“诗史”意志的风格密码。

二、杂文叙事学的展开

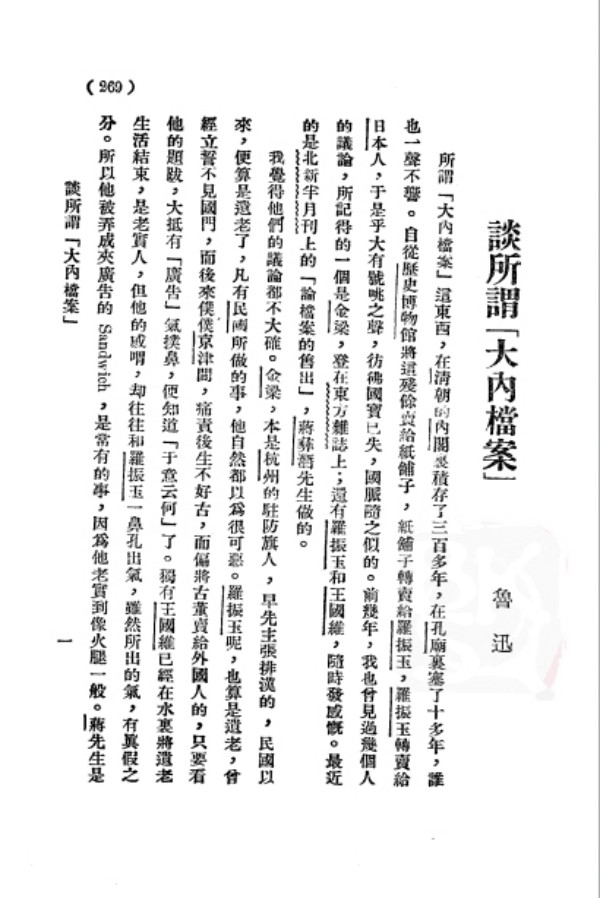

《谈所谓“大内档案”》并非仅仅藏身于这个“皱褶”之中,而是在某种意义上被作者本人用来作为1927年创作的收官之作。鉴于鲁迅整个“过渡期”和“杂文的自觉”及“第二次诞生”的转折和转向业已在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中获得充分的叙事展开和风格象征,因此《谈所谓“大内档案”》可以说更多暗示了“杂文的自觉”的某种未来指向及其风格特征。这种实践在展示写作技能上的可能性的同时,也带来针对整个“过渡期”和“大时代”进一步的观照、反思和批判。

在鲁迅写作此文之前,《文学和出汗》(12月23日),《卢梭与胃口》(12月21日),《〈尘影〉题辞》(12月7日),甚至做于11月初的《关于知识阶级》,都已在题材内容上表现出某种上海经验、上海视角和上海感受,更不用说是面对具体的或想象中的上海读者和听众发言。相对而言,《谈所谓“大内档案”》的题材内容和意想读者却没那么明确具体,或不如说同大都会现代性“当下”拉开了一个相当的距离。从写作技法上看,《谈所谓“大内档案”》则展现出鲁迅杂文风格更为自如、自信和自由的笔法和兴趣,因此在其行文和叙事结构中创制出一种新的、更高层面的形式价值和风格内容。这种新的“内容”不能仅在具体“本事”或历史指涉层面上归纳,而必须在杂文风格内在的欲望、能量、强度和空间里予以分析、衡量和评价。换句话说,《谈所谓“大内档案”》不应被视为 “五四”新文化时代“启蒙”“反封建”思想主题的简单延续,而是可以在“杂文的自觉”和“鲁迅文学的第二次诞生”之后的上下文里,作为历史现实在表象和叙事层面以一种新的方式和能力组织起来的初步尝试,因此可以为我们思考新文学在其新的历史条件下的新的可能性(以及局限性)带来一些线索和启发。另外,鉴于“无产阶级革命文学论战”即将在1928年初爆发(以蒋光慈、钱杏邨、成仿吾、郭沫若、冯乃超等人在《太阳月刊》《创造月刊》《文化批判》等刊物上发表的一系列文章为标志),《谈所谓“大内档案”》也是鲁迅在几乎全力投入长达数年的翻译和杂志编辑前夜,最后一次在创作者的“主场”,带着他本人特有的专注和“余裕”写就的一篇高度文学性的长文。创作者鲁迅的再次回归,则要到1933年初方才出现。

在鲁迅所有的杂文作品里,《谈所谓“大内档案”》可说是把讽刺与批判的密度和强度,同措辞与叙述之从容不迫不留痕迹地结合在一起的一部作品。这种“紧拉慢唱”的风格节奏使它读起来既像是看似漫不经心的“私人写作”,又随时随地展示出一种公共性,在微观个人记述与评说同宏观历史观察和判断之间,构成结构上的繁复和形式上的平衡。这种写作者口吻和叙事角度上的“居间”性,在文章一开始就通过“所谓‘大内档案’这东西”这样的杂文式定位定性或命名明确表现出来。从“在清朝的内阁里积存了多年,在孔庙里塞了十多年,谁也一声不响”到因从历史博物馆到罗振玉再到日本人的几次倒手而“于是乎大有号咷之声,仿佛国宝已失,国脉随之似的”,“大内档案”(以及围绕它的各种行为和议论)成为鲁迅杂文叙事学徐徐展开的自运动的一个得天独厚的主角和代理人(agent)。借主角身份定位或其自身“价值”的暧昧性和诡异性,《谈所谓“大内档案”》把杂文记事述旧发展为一种复杂的、具有高度现实表象能力和叙事性历史批判能力的写作模式;通过对不透明的事物、诡异的行为、似是而非的历史现象的梳理和分析,一步步打开了写作自身的批评与思想空间。

单从历史文献保存整理角度看,清室档案得了“覆巢之下安有完卵”的命运,流落星散不了了之,固然不能不说令人惋惜,但鲁迅杂文的“诗”的叙事形象和价值判断,却更显出亚里士多德意义上的更高的哲理性(more philosophical)[12]。在下这个文学批评的判断前,我们不妨再确认一下鲁迅这篇作品所关涉的对象,即所谓“大内档案”本身的前史。据傅荣校在《大内档案与鲁迅〈谈所谓“大内档案〉》一文所作的考证,“大内档案”是指清朝存放于内阁大库中的诏令、奏章、朱谕、实录、则例、典籍、外国的表章、历科殿试的卷子以及其它档案”[13]。鲁迅文中提到的种种亲见的尘埃中的“宝贝”,则“大抵”包括贺表、黄绫封、奏章(“小刑名案子居多,文字是半满半汉”)、殿试卷(“一本也没有”;“另有几箱,原在教育部,不过都是二三甲的卷子,听说名次高一点的在清朝便已被人偷去了,何况乎状元”)、宋版书(“有是有的,或则破烂的半本,或是撕破的几张”)、清初黄榜、实录稿本、朝鲜贺正表等等,互证程度很高,出入只在于鲁迅提及这些东西时的附加说明和修辞语气,即杂文行文赋予这些档案文物的文学附加值。傅文从史学和档案学角度进一步介绍了“大内档案”的缘起和沿革[14];把“北洋时期因转卖大内档案引发的‘八千麻袋事件’”明确定义为“历史文化的一 次重大玻坏”。[15]傅文进一步指出内阁大库不但库藏丰富,而且“戒备森严,禁秘异常”,虽“本身没有划一的保管制度”,但由于内阁时“一应俱闲杂人员等不许擅入”的重地,所以“存贮内阁重要档案的大库”也就“九卿翰林部员,有终身不得窥见一字者”,连王国维在《观堂集林·库书楼记》中提到时也说“三百年来,除舍人省吏循例编目外,学士大夫,罕有窥其美富者”。[16]

然而这样一个尊藏机要之地,清室在管理维修上却未予丝毫重视,几乎听任其自生自灭。[17]当宣统元年(1909年)内阁大库再度坍塌后,醇亲王载沣奏请焚毁堆放在垣内的大宗档案并获批,碰巧时任学部尚书的张之洞筹建京师图书馆,派学部参事罗振玉入大库挑选接收,发现“堆积如山”的文卷中多有重要史料,遂奏请将这批档案迁移至学部。待内阁大库修好后,只有部分实录典集物归原主,但“移学部的大宗档案却再也没有送回,而转辗散失,几经损毁。[18]

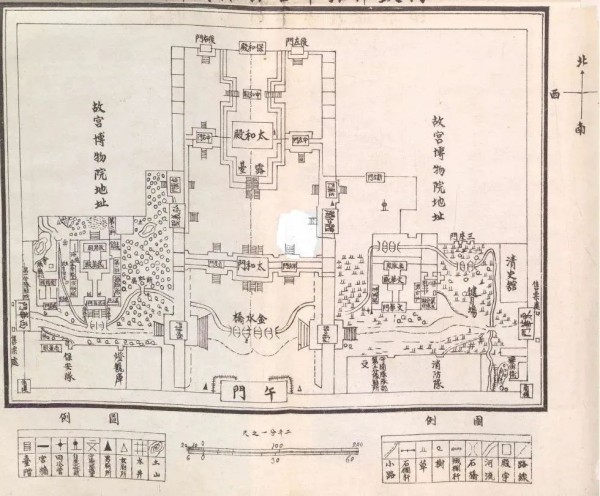

鲁迅1912年2月任职南京临时政府教育部,5月随教育部北迁至北京,而彼时“所谓‘大内档案’”已在国子监和学部大堂存放了一些时日。1913年教育部在国子监设立历史博物馆筹备处,1916年迁往午门,又将分散在两处的“大内档案”一同移至端门门洞中并开始初步的整理,如将较为完整的文本分拣出来搬至午门城楼上,未入选的则仍置留在城楼门洞中。邓之诚著《古董琐记》对此行动有所记载:“内阁红本整理时,贮麻袋九千余”,“司其事者部曹数十人,顷于地上,各执一杖,拨取其稍整齐者,余仍入麻袋,极可笑。”[19] 至此,“所谓‘大内档案’”的“前史”同鲁迅的记述汇合。[20]

若以档案史研究的眼光、参以“实证”的材料,则就“大内档案”在事实上的裁断,很容易得出如“清朝大内档案在北洋政府时期辗转拍卖、失散是我国档案史珍贵档案的一次重大浩劫,也是我国历史文化的一大损失”这样的结论,但鲁迅的读者却并不能因此简单地认为《谈所谓“大内档案”》“没有认识到大内档案本身的价值”,而仅“通过这一事件的揭露向民众昭示,象北洋军阀统治的这样的政府,是不可能、也不会重视历史财富和文化遗产的。” [21]且不说“大内档案’”的厄运早在满清政权崩塌前就已开始,也即鲁迅文中所说的“任其自然,烂掉,霉掉,蛀掉,偷掉,甚而至于烧掉”,[22]而它在民国初年的遭际,事实上不过反映了一般社会经济文化状况下文物档案流转散失的常态。更重要的是,作为历史事件的“大内档案”或“八千麻袋”的特殊之处,其丰富的戏剧性、诗学象征意义和道德讽喻,则不能不说在更大程度上来自鲁迅杂文的修辞与叙事结构。

这是一种关于不确定性的诗学,一种通过“诗”的(杂文的)叙事可能性而介入历史的社会批判和文化批判活动。环环相扣、层层递进的写作手法,为鲁迅杂文打开一个风格空间的新气象,将杂文写作推向一个新的形式强度和密度。虽是“北京时期”的“旧事重提”,但鲁迅“上海十年”的风格气象,藉此显示出端倪乃至确定的风格形象。比如在对事物与现象的“批评测绘”和名实之辨方面,它预示了《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》和三本《且介亭杂文》里面更为开展并达到高峰的讽刺性摹仿和分析批判,最终把杂文的“立此存照”(包括《上海的少女》和《阿金》这样的艺术造型式的描摹),定位于“高于”现实记录的历史表象和道德讽喻的风格水准线上。在文体叙事可能性与灵活性的开掘和实验方面,《谈所谓“大内档案”》 直通鲁迅临终前所作的《关于太炎先生二三事》和《因太炎先生而想起的二三事》,展现出内在于杂文写作的手法多样性和艺术创制能力。在述旧或回忆的意义上,读者则又一次看到作为鲁迅文学本体论质地的时间结构和记忆—忘却辩证法,是如何在《朝花夕拾》之后,达到了更高的、前所未有的紧张与复杂,但这种紧张与复杂在《谈所谓“大内档案”》中却以一种舒缓而清晰、流畅而反讽的修辞语调从容地——甚至有些“闲暇”地——呈现出来。

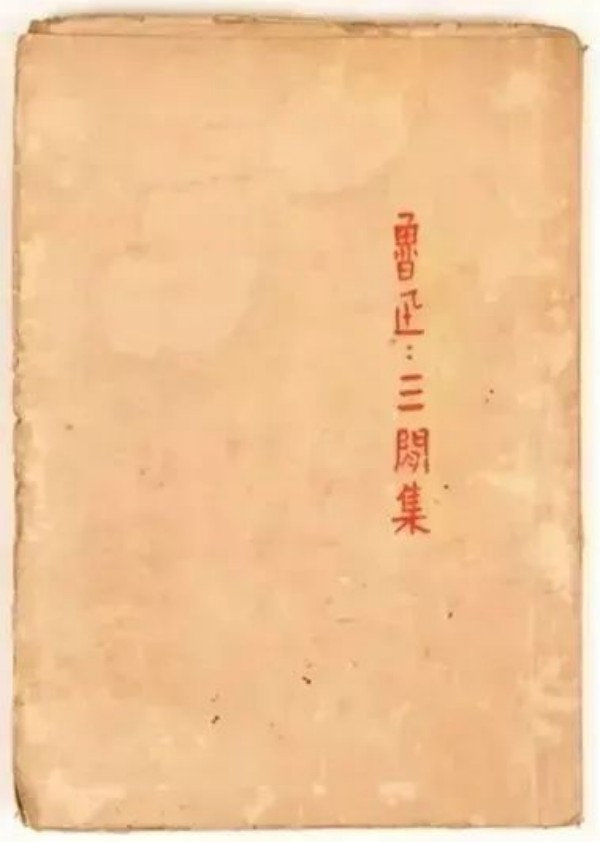

《谈所谓“大内档案”》先从围绕“这东西”的各类言论入手,说“我觉得他们的议论都不大确”,句法用词上令人想起《魏晋风度及文章与药及酒之关系》里面的“我觉得不大像”(指“现在有钱的人住在租界里,雇花匠种数十盆菊花,便做诗,叫作‘秋日赏菊效陶彭泽体’,自以为合于渊明的高致”[23])。“不大确”(在此主要针对“国宝论”)的原因,同议论各方本身身份和利益相关,如“主张排汉”的“遗老”(金梁),对民国所作的事“自然都以为很可恶”;“也算是遗老”的罗振玉,却是“偏将古董卖给外国人的”,所写题跋“大抵有‘广告’气扑鼻”,以此推断可知其“‘于意云何’了”;而“独有”王国维虽真以遗老身份葬身水下,“老实到像火腿一般”,但“他的感喟”却“往往和罗振玉一鼻孔出气”,等等。撮其要,是“他[罗振玉]要将这卖给日本人,肯说这不是宝贝的么?” [24]傅荣校也在其档案学研究中明确指出,对鲁迅来说,所谓“大内档案”或“八千麻袋事件”的缘起,与其说在于文物档案的损毁令人痛心,不如说来自“金梁、罗振玉和王国维等清朝遗老对于大内档案被变卖所发感慨,是恋栈清朝封建统治的表现”。[25]

《谈所谓“大内档案”》开篇的语言语气和行文逻辑,是常识意义上的事理,而非高高在上的道理或文化批判。这种就事论事的口吻,不仅只是文章开篇的设计,而是延伸到全文最直白也最核心的问题,即“那么,这不是好东西么?不好,怎么你也要买,我也要买呢?我想,这是谁也要发的质问”[26]。文章随即自问自答地进入了一种叙事性辨析:

答曰:唯唯,否否。这正如败落大户家里的一堆废纸,说好也行,说无用也行的。因为是废纸,所以无用;因为是败落大户家里的,所以也许夹些好东西。[27]

“唯唯,否否”作为一个基本句式,打开了《谈所谓“大内档案”》的叙事和论述空间。在既“是”又“不是”的意义上,问题很快从“有用”“无用”转向了具体社会环境和经济条件决定,接着转向对什么人、在什么政治环境和心态下有用或有价值这个问题的观察和分析。比如“更何况现在的时候,皇帝也还尊贵,只要在‘大内’里放几天,或者带一个‘宫’字,就容易使人另眼相看的,这真是说也不信,虽然在民国。”[28]这当然是杂文家借题发挥,用相对隐晦的笔法谈“皇帝”阴魂不散,“民国”似有若无的老话题,但其中思想意识和杂文写作的新因素同样值得细察。鲁迅在文中坦言“我在教育部,因此也就和麻袋们发生了一点关系,眼见它们的升沉隐显”;又说“也颇想做几句记事,叙出我所目睹的情节。可是胆子小,因为牵涉着的阔人很有几个,没有敢动笔”。[29]据《鲁迅全集》注释和傅荣校文考证,这些“阔人”包括北洋教育总长傅增湘、教育部次长袁希涛、参事蒋维乔、历史博物馆筹备处处长彦德等。[30]鲁迅的读者都知道,鲁迅的胆子并不小,也不惮于同阔人交战,因此从1921年“麻袋事件”发酵到1927年写作《谈所谓“大内档案”》间长达六年的“没有敢动笔”或“沉隐不言”[31],原因就不在敢或不敢,而在于鲁迅转场上海后,从现代都市政治经济文化思想环境中对北京“旧事”的全景式远眺和总体记叙;后者在写作技法、历史批判和价值重估层面上都必须同“麻袋们”拉开距离,保持一种“审慎的超然”态度[32]。如果说1921年仍在北京教育部任职的鲁迅大体上还处在新文化运动潮落期的环境和心境中(该年的创作包括《故乡》《阿Q正传》以及数量可观的日、俄文学作品翻译),对“所谓‘大内档案’”或“麻袋事件”的直接感受和认知总体上会从“激进的反帝反封建战士”的立场出发,认为“清王朝的东西不应再认作是国宝国脉了”[33];那么1927年底,业已逃出北京(复又逃出厦门,再又逃出广州)而置身于上海的鲁迅忽然旧事重提,则已经是更多地将注意力放在“怎么写”而不是“写什么”层面。尽管“废纸”二字以及其他对“大内档案”的调侃仍表明鲁迅对“国故”乃至“中国书”(作于1925年的《青年必读书》中劝告人们少读甚至不读)的基本看法[34],但这个立场、意见或看法都已不足以成为鲁迅文章整体上的着力点和能量聚焦点——它们甚至不能说构成《谈所谓“大内档案”》的“思想内容”,而是更多地成为一种修辞格调和叙事动机,驱动着、编织着这篇杂文的形式和结构,促成杂文“情节”和风格范畴里的动作、姿态、行为和寓意建构。

读者随即看到的,是“大内档案落难记”般的纪实—叙事写作。在这个结构里,所谓叙事角度和叙事口吻正是杂文意识本身,或者说是杂文文体“写作机器”建立关联、传递、阻断和创制的认识—表象性质的自主运动。与此相对,叙事或“故事”的主角或“代理人”则是“大内档案”这个不会说话的人物本身。《谈所谓“大内档案”》之所以在结构上既简明又繁复,是由于它的杂文叙述由叙事视角或口吻(narrative voice/viewpoint)和故事主人公(protagonist)两方面共同推动,在这个叙事性展开过程中袭掠式地描摹了人物世态,在对现实整体及其戏剧性“动作”的杂文式把握中,带来了关于时代和历史的讽刺性、批判性表象。

罗振玉

首先,鲁迅引用“罗遗老”的话,告诉读者“‘大内档案’也者”,不过是“他的‘国朝’时在内阁里的乱纸,大家主张焚弃,经他力争,这才保留下来的。” [35]在这个“第一次惊险”之后,接着是“民国元年我到北京的时候,它们已经被装为八千(?)麻袋,塞在孔庙之中的敬一亭里了” [36]鲁迅作为过来人交待了一个小小的历史背景,即“其时孔庙里设了一个历史博物馆筹备处”,“‘筹备处’云者,即里面并无‘历史博物’的意思。”[37]可以说,这是在行文中为“废纸”或“乱纸”假说提供了一个“价值中立”(即官僚组织意义上的)旁证。但《谈所谓“大内档案”》终究不是“价值中立”或超然物外的客观记录。恰恰相反,它遵循“把作者自己放进去”或“写自己”的近代散文第一原则。因此,从“我却在教育部,因此也就和麻袋们发生了一点关系”开始,“麻袋记事”进入“眼见它们的升沉隐显”“叙出我所目睹情节”阶段。“眼见”“看见”“颇想”以及“可气可笑”“天花乱坠”等主观性语汇,共同把“第一人称叙事”置于前景。然而“我”却也并不只一味关注于那几千个麻袋,而是借由自己“胆子小”,“因为牵涉的阔人很有几个,没有敢动笔”,转而谈起“我的‘世故’”[38]。下面这段游离于“大内档案”本事之外的段落,是杂文本身风格笔法的亮相与串场,鲁迅写道:

这是我的“世故”,在中国做人,骂民族,骂国家,骂社会,骂团体,……都可以的,但不可涉及个人,有名有姓。广州的一种期刊上说我只打叭儿狗,不骂军阀。殊不知我正因为骂了叭儿狗,这才有逃出北京的运命。泛骂军阀,谁来管呢?军阀是不看杂志的,就靠叭儿狗嗅,候补叭儿狗吠。阿,说下去又不好了,赶快带住。[39]

读者在这里看到,“我的‘世故’”不啻为一部浓缩版杂文行动传略(“骂民族,骂国家,骂社会,骂团体”)的标题,一幅“杂文的自觉”以来作者本人“漂流”(“逃出北京”)与经验智慧(“阿,说下去又不好了,赶快带住”)的喜剧性、反讽性自画像。事实上,《谈所谓“大内档案”》正是通过“杂文的自觉”和“杂文的自由”构成的玻璃旋转门,不断进出于作者经验与观察的内与外,游走于“大内档案”和它所处的变动中的社会环境之间,在场景和思绪的来回切换中,徐徐编织出一部叙事性杂文的“记”与“叙”。

1927年,鲁迅走向演讲会场

在将一部麻袋落难记娓娓道来的过程中,鲁迅杂文文体风格同时也不断指向自己。1925年的激烈对抗、1926年的自我放逐、1927年广州时期的震惊与沉默,此时在杂文写作空间的内与外的往复运动中象征性地取得了新的平衡,鲁迅杂文“写作机器”亦随之展现出新的能量和效率。“现在是寓在南方了,大约不妨说几句了”点明作者此时此地的时空落座(上海1927)及其包含的写作可能性。而“这些事情,将来恐怕也未必另外有人说”,则在透露出一种历史意识和史家笔法,为贯穿整个上海十年,在鲁迅晚期写作中达到高峰的“名/实辨析”和“立此存照”的“诗史”意志,轻描淡写地做了一个铺垫。在这种文字里清晰可辨的,是杂文和杂文家桀骜不驯的脾气和我行我素的秉性;只有新增的经验教训和战法调整,却并无改悔之意。这是“我的‘世故’”的第二层含义。鲁迅写道:

这也是我的“世故”,不要以为自己在南方,他们在北方,或者不知所在,就小觑他们。他们是突然会在你眼前阔起来的,真是神奇得很。这时候,恐怕就会死得连自己也莫明其妙了。所以要稳当,最好是不说。但我现在来“折衷”,既非不说,而不尽说,而代以罗马字,——如果这样还不妥,那么,也只好听天由命了。上帝安我魂灵![40]

显然,在明知“最好是不说”的时代偏要“折中”,在“既非不说,而不尽说”之间走钢丝,并不是因为杂文家的幼稚或自作聪明,而是“也只好听天由命了”这样的写作伦理和道德勇气使然:它既为性格底线,也即现世命运。这是贯穿鲁迅整个写作生涯的根本的存在本体论—存在诗学一元论。但“上海时期”鲁迅和鲁迅杂文若同此前“杂文的自觉”期写作风格有什么本质不同的话,那么这种本质或可在特定意义上理解为“敌人”的普遍化和内在化。无论北京时期的“碰壁”或“挤”,还是“漂流”期的“被杀退到海边”或“被供在钟楼上”,其实都暗含着一个具体、外在、固定的“敌人”或当面之敌(“杨家”“学者”“官僚”“教授”“正人君子”,包括“奉旨革命”“投书告密”“助官捕人”的“青年”)。但在看似脱离了“不似人间”的各类地界辖区势力范围的上海半殖民飞地上,鲁迅却认识到这个敌人却真正地流动起来且弥散开来。作为一个概念(而非具体的人和事),它已经不再被限定在任何具体地理方位、体制系统、政治环境或职业身份里,而是随时随地可以出现在你眼前,让你“死得连自己也莫名其妙”。这里所谓“北方”“南方”既是具体所指,更是“不知所在”或无所不在的意思。《三闲集·序言》里描述的从“挤”到“剿”的形势变化,虽直接语境是创造社太阳社“理论家”们的攻击[41],但在鲁迅本人对这些“理论家”的犀利透彻的社会学剖析的意义上,“剿”的具体所指又何尝不是一种泛指,即整个上海半殖民地条件和环境,包括治外法权、商品世界、“小资产阶级”城市生活方式、市场化印刷媒体,以及愈来愈令人窒息的官方书报检查和可以直达肉体消灭的政治控制。

三、造影与动作:杂文叙事的道德讽喻

《谈所谓“大内档案”》在叙事策略和节奏上舒缓曲折而又单刀直入的风格,在随后的行文中更加淋漓尽致地表现出来。一系列转折或承接词缀连起行动和事件,在杂文语句的连绵不绝而有错落有致的铺排中,叙述出一个故事,表达出对一系列大事小事的杂文评判。换句话说,这些连接语既在“麻袋记事”的客观性层面运行,也在讽刺杂文的主观性层面展开。它们包括“却说”(“却说这些麻袋们躺在敬一亭里”),“后来”(“后来太监们你也偷,我也偷”),“待到”(“待到王爷们似乎要来查考的时候”),“自然”(“自然连武英殿也没有了”),“照例”(“怕麻袋缺得多了之后,敬一亭也照例烧起来”),“就”(“就到教育部去商议”)[42];又有“忽然”(“忽然都变为考古家了”),“往往”(“等到送还的时候,往往比原先要少一点”)[43];“于是”(“于是济济跄跄,有在灰土和废纸之间钻来钻去”),“从此……便”(“从此午门上的空气,便再没有先前一般紧张”),“时有”(“时有一二工役,手执长木棍,搅着”),“那么”(“那么,这些不要的东西,应该可以销毁了罢”),“接着”(“接着,他也就‘下野’了”)[44]。用来衔接和转换人物动作或事态变化的虚词和语气词,在这里同时也具有隐隐的动词功能:它们在叙事逻辑和情感—价值评判的意义上,一边将事情的本末叙述组织为一个连贯的戏剧性“行为”,一边也将一个时空和情节的连续体剖析、拆解、重组为更高象征和寓言意义上的“说好也行,说无用也行”的“一堆废纸”。因此在杂文叙事学的意义上,“一堆废纸”这个“人物”或“角色”本身是一种时间结构和社会行为的串联与压缩,一种象征与寓言的高度结晶化的能指构造。这种内嵌于杂文(具体说是记叙文加论述文)文体的“小说”笔法,无疑是鲁迅高度自觉且运用得极为得心应手的技巧。“小说笔法”在此的具体表现,是常见于虚构作品的由连接副词勾连起来的动作顺序和叙事时间,但作为混合文体的鲁迅杂文,同小说特别是短篇小说之间的联系却更为广泛而具实质性。

民国古物陈列所平面图

一年多后,当鲁迅谈到自己翻译的西班牙作家巴罗哈的杂文《面包店时代》时,曾特别指出这篇“论文”“也可以作小说看,因为他有许多短篇小说,写法也是这样的”。[45]在同时期写的《〈近代世界短篇小说集〉小引》译文中,鲁迅就短篇小说文体做了番颇具有文学批评意义的展开。他写道:

一时代的纪念碑底的文章,文坛上不常有;即有之,也什九是大部的著作。以一篇短的小说而成为时代精神所居的大宫阙者,是极其少见的。

但至今,在巍峨灿烂的巨大的纪念碑底的文学之旁,短篇小说也依然有着存在的充足的权利。不但巨细高低,相依为命,也譬如身入大伽蓝中,但见全体非常宏丽,眩人眼睛,令观者心神飞越,而细看一雕阑一画础,虽然细小,所得却更为分明,再以此推及全体,感受遂愈加切实,因此那些终于为人所注重了。

在现在的环境中,人们忙于生活,无暇来看长篇,自然也是短篇小说的繁生的很大原因之一。只顷刻间,而仍可借一斑略知全豹,以一目尽传精神,用数顷刻,遂知种种作风,种种作者,种种所写的人和物和事状,所得也颇不少的。而便捷,易成,取巧……这些原因还在外。[46]

鲁迅在这里谈的是短篇小说文体,但读者无疑可从中读出鲁迅杂文的风格面貌。事实上,在鲁迅笔下,两者的写法不仅相似,而且还在更大、更为统一的文体风格中相互交织缠绕,你中有我、我中有你。在《谈所谓“大内档案”》杂文记述体写作中随处闪现的形象勾勒和神态摄取,正是那种“细看一雕阑一画础,虽然细小,所得却更为分明,再以此推及全体,感受遂愈加切实”手法的具体实践。

这里的所谓“推及全体”,在杂文文体风格的行动范围内,事实上超越了形象思维和感性外观本身的“典型”意义,而成为更为一般也更为具体的时代造像。这种杂文造像术以“借一斑略知全豹,以一目尽传精神”的文字手法和叙事技巧,直抵“种种作风,种种作者,种种所写的人和物和事状”,将它们一一陈列在一种具有“诗史”意味的“立此存照”记录风格中。这种风格及它显示出来的杂文意志,是贯穿鲁迅整个“上海时期”、并在其最后的写作高峰期间达到艺术自觉和理论自觉的内在动机和韵律。

从“编年体”角度看,《谈所谓“大内档案”》处在鲁迅写作生涯的中间点,但同时也在风格史层面标志着“自觉期”向晚期风格转变的关节点,因此,它所呈现出的杂文笔法一面带有以往鲁迅文字的一般面貌,一面却已经预示出即将展开的“上海时期”杂文风格运动的一些重要端倪和本质特征。如何在“旧”中辨认出“新”,在“熟悉”中看到“陌生”(乃至某种震惊效果),就成为打开《谈所谓“大内档案”》文章学编码的一条分析阐释路径。下面我们仅从两个方面展开探讨,一为杂文造影成像术;二是为杂文语言所把握的动作、情态与变化。

在杂文的造影成像方面,《谈所谓“大内档案”》首先带给读者的是一系列命名或再命名。从题目中的“所谓‘大内档案’”和文章第一句里面的“所谓‘大内档案’这东西”;到讽刺性的“国宝”“古董”“宝贝”“好东西”;到更带有作者价值判断意味的“一堆废纸”“乱纸”“破纸”;直到在隐喻或换喻替代意义上使用的“垃圾箱”“麻袋们”,作者以一种既迫近又拉开距离的旁观者语气,对“大内档案”实施了一次杂文的历史—价值“正名”。这种“正名”工作也兼及在“大内档案”事件中登场的各色人等,如“旗人”“遗老”“败落大户”“弄些所谓‘国学’的人”“太监们”“王爷们”“工役们”“总长”“次长”“参事”“部员”“考古家”“新从外洋回来的留学生”“阔人”“当局者”“外行”“内行”。如果“大内档案”及其命名集合是中心人物或“主角”,那么在这出人间喜剧中轮番登场的一众人等就构成了“风俗研究”意义上的社会学众生相。

但《谈所谓“大内档案”》的阅读效果并非仅仅建立在静态命名结构之上,而是在更大程度上随着人物事件的动作或“情节”展开。这种情节展开的第一步仍在杂文造影成像技法的范畴内运行,比如从“(所谓“大内档案”这东西,在清朝的内阁里积存了三百多年,在孔庙里塞了十多年)谁也一声不响”到“(自从历史博物馆将这残余卖给纸铺子,纸铺子转卖给罗振玉,罗振玉转卖给日本人,于是乎)大有号咷之声”;又比如“(按:罗振玉的题跋)大抵有‘广告’气扑鼻”和“(按:王国维)被弄成夹广告的Sandwich”。带有全文基础命名性质的“这正如败落大户家里的一堆废纸,说好也行,说无用也行的”一句,本身包含形象、情境和历史变化中的矛盾、暧昧与似是而非。下面这段文字,则将记事、描述、分析、判断在杂文形象化的叙事动态中熔于一炉:

他(按:夏曾佑)是知道中国的一切事万不可“办”的;即如档案罢,任其自然,烂掉,霉掉,蛀掉,偷掉,甚而至于烧掉,倒是天下太平;倘一加人为,一“办”,那就舆论沸腾,不可开交了。结果是办事的人成为众矢之的,谣言和谗谤,百口也分不清。所以他的主张是“这个东西万万动不得”。

这两位熟于掌故的“要办”和“不办”的老先生,从此都知道各人的意思,说说笑笑,……但竟拖延下去了。[47]

搬运“大内档案”

如果说前个三句子表明杂文对官场上老成世故的“知”与“主张”洞若观火,那么最后一句则包含一个叙事表现的过渡和跳跃,它将如何处置“大内档案”问题上“办”与“不办”的两难,半虚构半想象但同时亦极“写实”地解决于“说说笑笑,……但竟拖延下去了”的“叙事行动”(在此为不行动)之中。连同此前交待过的“历史博物馆筹备处”处长为何不得不“日夜提防工役们防火”,“麻袋记事”的动作性、情节性发展一波三折,但不知不觉间讲的已不是“麻袋们”的故事,而是一个“中国故事”了。

杂文叙事的动作化、情节化、戏剧化瞬间还包括这样的句子:

他(按:F总长)知道万不可烧,一烧必至于变成宝贝,正如人们一死,讣文上即都是第一等好人一般。况且他的主义本来并不在避火,所以他便不管了,接着,他也就“下野”了。[48]

此外《谈所谓“大内档案”》中的动作性寓言形象攫取与场景建构还包括:

以考察欧美教育驰誉的Y次长,以讲大话出名的C参事,忽然都变为考古家了。他们和F总长,都“念兹在兹”,在尘埃中间和破纸旁边离不开。凡有我们检起在桌上的,他们总要拿进去,说是去看看。等到送还的时候,往往比原先要少一点。[49]

或

YT是一个旗人,京腔说得极漂亮,文字从来不谈的,但是,奇怪之至,他竟也忽然变成考古家了,对于此道津津有味。[50]

或:

(按:派来整理“大内档案”的部员中)很多的是新从外洋回来的留学生,还穿着崭新的洋服。于是济济跄跄,又在灰土和废纸之间钻来钻去。但是,说也奇怪,好几个崭新的留学生又都忽然变了考古家了,将破烂的纸张,绢片,塞到洋裤袋里。[51]

以及

从此午门楼上的空气,便再没有先前一般紧张,只见一大群破纸寂寞地铺在地面上,时有一二工役,手执长木棍,搅着,拾取些黄绫表签和别的他们所要的东西。[52]

它们的共同之处,在于杂文语言、句式、口吻中活跃的时间—变化结构,这种结构虽然本身受制于杂文文体,因此是随机的、简约的、碎片化的,但它依然能够以其修辞力量和诗学强度呈现出一个个完整的戏剧动作(亚里士多德认为它比性格、思想、言辞都更重要)。鲁迅晚期杂文多为短制,但它们依然能够几乎随心所欲地摄取、保存和再现历史行动和观念活动的长度、复杂性与整一性。杂文句式和文体的时间—行动结构是这种惊人的表现能力的基本单位和基础设施。

《谈所谓“大内档案”》篇幅不到4千字,说来其实并不算长,但造成的阅读效果却可说是杂文文体里的一部“长篇小说”乃至“史诗”(尽管是反讽的史诗或“反史诗”)。从“却说这些麻袋们躺在敬一亭里”开始,鲁迅也的确在写一个“繁复”的故事(“这事谈起来可有些繁复了”[53])。这个“繁复”固然同交待“大内档案”的来龙去脉以及其中的利害关系有关,但就杂文叙事学而言,这个文本的复杂性最终并非来自“大内档案”本身的命运多舛或围绕它散失过程的种种事件、关系、纠葛与隐情;不如说,这种意识与结构的复杂性最终来自叙事本身所赖以构成的动作、情态、变化;它们构成了鲁迅这篇杂文记事或叙述的“小说情节”。

我们不妨从《谈所谓“大内档案”》中出现的具有形象—意义建构与情节推动功能的动词入手分析它的叙事脉络以及贯穿其中的“主导动机”[54]。单纯从统计上看,出现最多的动词是 “卖”[55]和“偷”[56],皆为7次;虽说若把“买”也算入“买卖”这个动作—行为概念的话,“卖”比“偷”略胜一筹,但文章最后谈到的“掉换”乃至“糟(完)”亦属于广义的监守自盗。

1928 年,鲁迅《谈所谓“大内档案”》《语丝》

相对于这两个“关键(动)词”,其余有局部画龙点睛作用的动词包括下面三类:

(一)描摹“大内档案”存在或流转方式的动词:

- 堆(1次:“‘大内档案’也者,据深通‘国朝’掌故的罗遗老说,是“他的‘国朝’时堆在内阁里的乱纸”)

- 塞(3次:“在孔庙里塞了十多年”;“塞在孔庙之中的敬一亭里”;“将破烂的纸张,绢片,塞到洋裤袋里”)

- 躺(2次:“却说这些麻袋们躺在敬一亭里”;“于是麻袋们又安稳地躺了十来年”)

- 藏(3次:“他知道清朝武英殿里藏过一副铜活字;这回是F先生来做教育总长了,他是藏书和‘考古’的名人”;“后来还珍藏着一本宋版的什么《司马法》,可惜缺了角”;“其余的仍藏博物馆”)

- 放(2次:“只要在‘大内’里放几天,或者带一个‘宫’字,就容易使人另眼相看的”;“不要的呢,当时是散放在午门的门楼上”)

- 迁(2次:“就到教育部去商议一个迁移,或整理,或销毁的办法”;“其时历史博物馆筹备处已经迁在午门”)

(二)描摹施于“大内档案”的直接外部动作的动词:

- 铺(1次:“只见一大群破纸寂寞地铺在地面上”)- 拾(1次:“拾取些黄绫表签和别的他们所要的东西”)

- 检(3次:“但我看见早上总有几个背着竹篮的人,从那里面一片一片,一块一块,检了什么东西去了”;“凡有我们检起在桌上的,他们总要拿进去,说是去看看”;“于是办公事,请各部都派员会同再行检查”)

- 拿(2次:“单拿麻袋去卖钱”;“凡有我们检起在桌上的,他们总要拿进去,说是去看看”)

- 搅(1次:“时有一二工役,手执长木棍,搅着,拾取些黄绫表签和别的他们所要的东西”)

- 烧(2次:“深怕麻袋缺得多了之后,敬一亭也照例烧起来”;“任其自然,烂掉,霉掉,蛀掉,偷掉,甚而至于烧掉,倒是天下太平”)

- 毁(3次:“就到教育部去商议一个迁移,或整理,或销毁的办法”;“那么,这些不要的东西,应该可以销毁了罢, 免得失火”;“那么,这些不要的东西,应该可以销毁了罢,免得失火。”【按:文中原样重复一次】)

- 保存/保留(4次:“大家主张焚弃,经他力争,这才保留下来的”;“要之,是分为‘保存’和‘放弃’;“‘保存’的一部分,后来给北京大学又分了一大部分去”;“中国公共的东西,实在不容易保存”)

(三)围绕“大内档案”的各类人物的行为举止和情态的动词:

- 感(2次+1次“痛责”:“还有罗振玉和王国维,随时发感慨”;“但他的感喟,却往往和罗振玉一鼻孔出气”;“痛责后生不好古”)

- 查(2次:“待到王爷们似乎要来查考的时候,就放了一把火”;“于是办公事,请各部都派员会同再行检查”)

- 办(5次:“他是知道中国的一切事万不可‘办’的”;“倘一加人为,一‘办’,那就舆论沸腾,不可开交了”;“这两位熟于掌故的‘要办’和‘不办’的老先生,从此都知道各人的意思”;“派部员几十人办理,虽说倘有后患,即应由他们负责,和总长无干”)

- 出没(2次:“从此几十个部员,即天天在尘埃和破纸中出没,渐渐完工——出没了多少天,我也记不清楚了”)

- 离不开(1次:“他们和F总长,都‘念兹在兹’,在尘埃中间和破纸旁边离不开”)

- 变(4次:“忽然都变为考古家了”;“他竟也忽然变成考古家了”;“说也奇怪,好几个崭新的留学生又都忽然变了考古家了”;“他知道万不可烧,一烧必至于变成宝贝”)

- 钻(2次:“于是济济跄跄,又在灰土和废纸之间钻来钻去”)

这三组动词由被动、主动到生动,伴随从记录、叙事到描摹的写作模态上的变化与多样性,一同将包裹着“大内档案”的面纱和迷雾逐层揭开,使之从一堆陌生的、死气沉沉的“东西”、一场众说纷云的“传闻”和“议论”变成了一个事件、一出戏剧和一个历史讽喻的象征故事。就其将一场“神秘的风波”[57]老练地去神秘化而言,《谈所谓“大内档案”》事实上具有某种侦探小说的性质;它以杂文的记事、叙述、分析和推理能力,追踪、重建、解破一场类似城市犯罪活动的“八千麻袋事件”,将其背后的犯罪团伙一一缉拿归案、登记注册。

作为文章的《谈所谓“大内档案”》,通篇措辞语气不愠不火,行文中将讽刺的锋芒保持在与读者共识、共情的基准线上,最后作者还因自己的话“实在也未免有些煞风景”,热心肠地主动为“惊心动魄的什么唐画呀,蜀石经呀,宋版书呀,从何而来”这个“别人必发的质问”[58]解惑答疑。鲁迅的解释在具体中透出行家般的见地:“一,是因为阔人先前陆续偷去的东西,本不敢示人,现在却得了可以发表的机会;二,是许多假造的古董,都挂了出于八千麻袋中的招牌而上市了”[59]。作者还持公允之论般说国立图书馆自民国元年十五年来,并未曾像有些人以为的那样,在军阀混战中“糟蹋得很多”,而是事实上“从未遭过损失”;唯一的“厄运”,“是在好书被有权者用相似的本子来掉换,年深月久,弄得面目全非”,但最后又因为文中先前提到过的“我的‘世故’”,也就“不想在这里多说了”。[60]这种过来人、知情者乃至内情本身说话的语气与修辞,加上“世故”这个默契点,可说是“让‘大内档案’自己说话”的寓言叙事技巧结构中的一条辅助线,它一方面把作者置于本质上极为严厉的历史和价值评判者的地位,另一方面又让他颜悦色地在由近代印刷媒体和大众文化市场决定的场域中走向读者。

《谈所谓“大内档案”》最后的寓言式历史和文化批判,也应在这种二重性或暧昧性中阅读:

中国公共的东西,实在不容易保存。如果当局者是外行,他便将东西糟完,倘是内行,他便将东西偷完。而其实也并不单是对于书籍或古董。[61]

这个结论性观察虽暗藏在文章通篇逻辑之中,可谓呼之欲出,但这短短的三句话,仍然带有鲁迅杂文特有的震惊效果。作为推翻帝制革命的参与者和民国初年文学革命和思想革命的大将,鲁迅对封建宫廷私家的故纸堆并无丝毫怜惜与留恋。在这个意义上,可以说《谈所谓“大内档案”》并非文物保护或档案学上的兴趣或积极意义。鲁迅杂文的语气和叙事安排,均自始至终清晰地传达出一个基于历史事实的讽喻性结论和价值判断,即大清乃至整个中国帝制的文治武功,甚至在它们同现代世界遭遇前,就已颓败残破得不可收拾、不值得认真估价了。事实上,在这个批判视野里,鲁迅杂文运笔谋篇中的叙事动作,更着意于追踪并聚焦于前清遗老与民初文化官僚,为的是以杂文的方式讲述描摹一众新派人物,是如何在趣味和消费行为上追随遗老,沦为那个被自己在政治上打倒的贵族统治阶级的文化上的蹩脚的模仿者。就其修辞和立意而言,《谈所谓“大内档案”》丝毫没有鲁迅自道的那段时间写作上的“吞吞吐吐,没有胆子直说”,而是极为酣畅、露骨的。也就在这个意义上,这个从容不迫讲述出来的“旧事”,成为了当下的写照;更准确地说,当下的诡异及其讽刺性揭露,借一堆死气沉沉、晦气重重的“废纸”,上演了一出精彩纷呈的杂文叙事剧。

“中国”和“公共的东西”最终表明文章题目里“谈”字的终极指涉和兴趣,即民国意义上的“当代史”道德自我检讨,而非前清文物鉴定。沿着《谈所谓“大内档案”》为“大内档案”流散史安排的杂文叙事路径和杂文戏剧性展开,一切民国史前的东西都来到了彼时的当下,作为活生生的事物、人物、形象和动作,为“中国”和“公共”的东西提供了定义(或者为这种定义制造障碍)。作品题目中的“所谓”两字事实上已提前漏题,道出“中国”和“公共性”两个域名下一切事物的名不副实,而“大内档案”诈尸般的游荡与“还魂”,不过是“让死者埋葬他们自己的死者”的进步乐观主义被悬置、阻滞而带来的“暗恐”效果的寓言形象[62]。在其中早已被“糟完”或“偷完”的东西,与其说是故纸堆里残存的“宝贝”,不如说是“民国”这个政治符号所内含的新的历史价值。1927年12月这个写作日期,也提示读者此时对鲁迅来说,南京政权同北洋政权的区别事实上已变得十分模糊,至少失去了历史区分的清晰性和严肃性。既然“谈”的本不是或不单是“所谓‘大内档案’”,甚至本来就无所谓神乎其神的“大内档案”,那么《谈所谓“大内档案”》就“而其实也并不”针对一个似是而非的对象,而是针对某种更虚无但同时也更明白、更无法回避的文化状态和政治现实的长期性了。

同作于广州—上海转场期的两篇“夜记”一样,《谈所谓“大内档案”》这篇“叙旧”之作也呈现出内敛而自如的文字光彩,也都向读者提示了某种随着杂文风格进一步展开而彰显出来的写作方法论意味。作为一个文章和传记的单元,它们都透露出作者在文学生产场域和情境转换之际,对于杂文形式和杂文能力的进一步反思、有意的操演和高度自信。无论就“忘破绽”意义上的文体自由而言,还是就复杂叙事意义上的非虚构现实历史再现而言,这种指向自己的杂文写作,都同鲁迅“上海时期”的整体写作状态和精神状态形成一种前置的构型和界定。鲁迅日后的针对上海现代性的“认知探测”和寓言再现,无论其物质和经验具体性还是其政治复杂性,也无论其现象上的斑斓还是情绪上的起伏,都离不开这个或隐或显的内心视域和写作法框架。它们同时作为透视法、风格和方法,为鲁迅同历史或“大时代”的新一轮遭遇、对抗、理解和再现,提供了审美中介、语言媒质、心理定势和观念构造。鲁迅在现代性大都会环境下的“心灵形式”,固然还要从历史经验的具体体验和具体时空中获得新的刺激和新的感性确定性,但不能否认的是,这种心灵形式在被现代性历史“新”经验(包括日益严酷的政治经验和更为严格的理论概念的清晰性)所塑造的过程中,本身仍继续存在于被过去经验构造和残存心理—观念构造所界定的“旧”状态之中。这种状态构成了新经验、新观念的“前理解”,但也在这个意义和程度上,参与到新事物“效果史”的形成过程和最终形态之中。

本文注释

[1]鲁迅:《而已集•再谈香港》,《鲁迅全集》第3卷,人民文学出版社2005年版(下同),第565页。

[2]认知测绘(cognitive mapping)指人在头脑中对空间关系、自然或社会环境、抽象概念所形成的表象,目的为认识环境、指导行动,特别是在特定物理空间和心理空间中服务于导航、决策和建立认知模型的需要。美国文学批评家理论家弗雷德里克·詹姆逊将这个概念引入批评理论,用于对后现代主义建筑与城市空间、文化与社会乃至全球资本主义经济体系的批判阐释。

[3][8][9][10][41]鲁迅:《三闲集•序言》,《鲁迅全集》第4卷,第6页。

[4]鲁迅:《华盖集续编•记念刘和珍君》,《鲁迅全集》第3卷,第293页。[5]鲁迅:《坟•写在〈坟〉后面》,《鲁迅全集》第1卷,第302页。

[6]“虽然也有人定我为‘封建余孽’或‘土著资产阶级’,但我自己姑且定为属于这阶级”,鲁迅:《南腔北调集•听说梦》,《鲁迅全集》第4卷,第483-484页。

[7]“最好还是让李初梨去‘由艺术的武器到武器的艺术’,让成仿吾去坐在半租界里积蓄‘十万两无烟火药’,我自己是照旧讲‘趣味’”,见鲁迅:《三闲集• “醉眼”中的朦胧》,《鲁迅全集》第4卷,第64页。

[11]关于这两篇作品的分析,参见张旭东:《审美与政治的赋格——鲁迅上海时期初始的经验整理与写作法反思》,《美学研究》2022年第1期。

[12]亚里士多德,“历史家与诗人的差别不在于一用散文,一用‘韵文’;希罗多德的著作可以改写为‘韵文’,但仍是一种历史,有没有韵律都一样;两者的差别在于一叙述已发生的事,一描述可能发生的事。因此,写诗这种活动比历史更富于哲学意味,更被严肃的对待;因为诗所描述的事带有普遍性,历史则叙述个别的事。所谓‘有普遍性的事’,指某一种人,按照可然律或必然律,会说的话,会行的事,诗要首先追求这目的,然后才给人物起名字”。见《诗学》,罗念生译,人民文学出版社1984年版,第28-29页。鉴于亚里士多德所说的“诗”(poeisis)意为“创制活动”或制作的技艺,因此近代意义上的散文和广义的创作者的写作都应在其“诗学”的涵盖范围。

[13][15][16][18][19][21][25][26][30][31][33]傅荣校:《大内档案与鲁迅<谈所谓“大内档案”>》,《档案》1997年第1期。

[14]“内阁是清入关后为辅佐皇帝处理全国政务在原内三院基础上建立的最高行政机关。从康熙九年(公元1670年)确立,到宣统三年(公元1911年)废止,前后存在240多年。由于内阁是辅佐皇帝的御用机构,因而它的职能答题有两方面:一是草拟和传达皇帝‘圣旨’(谕、旨、诏、诰、敕等);二是进呈和批阅臣僚的奏事文书(题、奏、表、笺)等,所谓‘钧国政、赞诏命、厘宪典、议大礼、大政。’(《清史稿》卷一百十四《职官一》)。虽然那个的权势曾随者皇权的演化前后有所不同,然而它形成的档案,却是清王朝的核心机密。内阁贮存重要档案的地方,叫内阁大库。”见傅荣校:《大内档案与鲁迅》,《档案》1997年第1期。

[17]傅文描述如下:“自入关以来到道光朝的200年来,清王朝竟以‘国家库款支出’为由,对库房从未拆盖修理过,以致库房因年久‘木料糟朽,墙壁闪裂,……院内地沟堵塞,每遇大雨时行,积水盈尺,无处宣泄’,‘渗漏坍塌,几无完室。’ 内阁档案在清末也常因‘木格已满’、‘潮湿霉烂’、‘远年旧档’而捡出焚毁。光绪二十年(1899年),大库墙倾翻,将‘历年寄存的朱批红本和历朝记事簿档,远年老档以及雨淋虫蛀的档案一并焚化。’” 见傅荣校:《大内档案与鲁迅》, 《档案》1997年第1期。

[20]随后这批重达15万斤、分装在八千麻袋里的档案经历了被北洋教育部官僚以4千大洋卖给北京西单牌楼同懋增纸店;再被纸店“去掉麻袋、渍水之后用芦席捆扎成包,由大车分送定兴、唐山两地做造纸原料”;再由清朝遗老金见梁认出后,偕同罗振玉作价1万2千元从纸店买下,将送往定兴、唐山的运回北京、天津堆置于彰仪门货栈和罗家藏书楼。教育部把历史博物馆档案当废纸出售,难免引起舆论喧哗;但当北洋政府想把此时已是罗振玉私产的档案“收归国有”时,当即遭到罗氏拒绝。后罗振玉把档案部分自留,余下的以1万6千元的要价卖给前清官僚李盛铎;李氏接着如法炮制,自留一小部分,将其余卖给国民党中央研究院历史语言研究所。直至1927年,罗振玉将自己存留的档案中的一部分共四十余箱卖给了伪南满洲铁道株式会社大连图书馆的司书松崎鹤雄,后者将这批档案带往日本。罗氏最视为珍品的64872件档案,则由他自己于1936年献给了伪满洲国皇帝溥仪,由伪满奉天博物馆收藏,最终于1958年由故宫档案馆(现中国第一历史档案馆)接收。此时距《谈所谓“大内档案”》的写作已过去三十多年。参见傅荣校:《大内档案与鲁迅》, 《档案》1997年第1期。

[22][24][27][29][35][36][37][38][39][40][42][43][44][47][48][49][50][51][52][53][57][58][59][60][61]鲁迅:《而已集•谈所谓“大内档案”》,《鲁迅全集》第3卷,第588、585-586、586、586、586、586、586、586、586、586-587、586-587、587-588、589、590、588、599、589、589、590、590、587、590、590、591、591、591、591页。

[23]鲁迅:《而已集•魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,第538页。[32][德]本雅明:《历史哲学论纲》,《启迪》,张旭东、王斑译,生活•读书•新知三联书店2008年版,第268页。

[34]鲁迅:《华盖集•青年必读书》,《鲁迅全集》第3卷,第12页。

[45]鲁迅:《译文序跋集•〈面包店时代〉译者附记》,《鲁迅全集》第10卷,第495页。

[46]鲁迅:《三闲集•〈近代世界短篇小说集〉小引》,《鲁迅全集》第3卷,第134页。

[54]主导动机(Leifmotif)是瓦格纳在其歌剧创作中广泛运用的一种手法,它为人物、情境、情绪、情感、象征观念等配以固定的音乐主题,在歌剧上演过程中随剧情发展反复出现,提示内容并将戏剧素材统一于音乐的运动之中。

[55]“自从历史博物馆将这残余卖给纸铺子,纸铺子转卖给罗振玉,罗振玉转卖给日本人,于是乎大有号咷之声,仿佛国宝已失,国脉随之似的”;“曾经立誓不见国门,而后来仆仆京津间,痛责后生不好古,而偏将古董卖给外国人的”;“他要将这卖给日本人,肯说这不是宝贝的么?”;“工役们不是国学家,所以他将内容的宝贝倒在地上,单拿麻袋去卖钱”;“这些废纸从此便又没有人再提起,直到历史博物馆自行卖掉之后,才又掀起了一阵神秘的风波”。

[56]“你也偷,我也偷,偷得‘不亦乐乎’”;“烂掉,霉掉,蛀掉,偷掉,甚而至于烧掉”;“听说名次高一点的在清朝便已被人偷去了”;“是因为阔人先前陆续偷去的东西,本不敢示人,现在却得了可以发表的机会”;“倘是内行,他便将东西偷完”。

[62]暗恐(Uncanny/Das Unheimliche),弗洛伊德将其定义为人既熟悉又陌生的事物,它给我们带来不适乃至恐怖感,因为它往往代表或预示了被压抑的恐惧或令人不安的真实的回归。

0

+1

0

+1